こんにちは! ヨス(プロフィールはこちら)です。

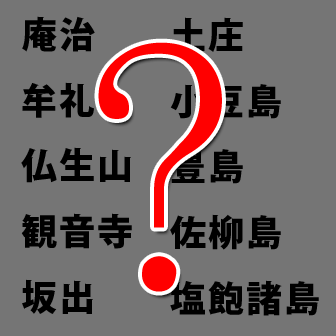

わたしは香川県生まれ、香川県育ちなので、日常では方言である讃岐弁(香川弁)を使います。

ときどき「讃岐弁は汚い」のように言われますが、そこまで汚くはありません(……と思います)。

では今回は「讃岐弁」に焦点を当て、わたしが「共通語」だと勘違いしていたものを紹介します。

1976年生まれのわたしが使っていた方言なので、若い人は使わないものが多いはずです。

目次

「共通語(標準語)」だと思っていた讃岐弁

わたしは、日常生活で讃岐弁を使っています。

18歳で大阪に行ったときにこんな経験をしました。

共通語だと思って、その言葉を使ったら方言だった!!

今回は、香川県民のわたしが実際に標準語だと思って使ったことのある讃岐弁を10個紹介します。

【讃岐弁】お腹がおきる

まず紹介する讃岐弁は「お腹がおきる」です。

意味

お腹がいっぱいになる

これが香川県だけの方言だなんて、大阪に行ってはじめて知りました。

友達とレストランに行って、「ああ~! お腹起きたわー!」と言うと、当然ながら「なにそれ?」という反応に。

「お腹が起きる」ってなんか妖怪みたいやな(笑)。

「お腹がおきる」を実際に漢字で書いたことないのですが、たぶん「お腹が起きる」でしょうね。

ほとんどの香川県民はこれを共通語だと思っているはず!?

【讃岐弁】ほっこ

続いて、わたしが子どものころ頻繁に使っていた言葉「ほっこ」です。

意味

アホ、バカ

そう!「ほっこ」は「アホ」とか「バカ」と同じく罵倒する言葉です。

強めて「くそほっこ」もよく使っていました。

関西では「アホ」、関東では「バカ」がよく使われるようですが、わたしが子どものころは「ほっこ」をよく使ってました。

【讃岐弁】なんちゃ~ない

そして、「なんちゃ〜ない」という表現。これは今でもよく使っています。

意味

ぜんぜん~ない

たとえば、こんなふうに使いますね。

このお店、品ぞろえ悪すぎや。なんちゃないなー

20代のとき大阪の友達に「このマンガなんちゃおもしろくない」と言ったところ「え? 今『んちゃ』って言うた? アラレちゃん?」とツッコまれました。

ちなみに「なんちゃおもっしょないわ(ぜんぜん面白くない)」が本来の讃岐弁での表現です。

【讃岐弁】むつごい

そして、「むつごい」という讃岐弁です。

意味

後味が悪い、くどい

和菓子をお茶なしで食べた後なんかに、「むつごいわー」のように使います。

くどい顔の人に「あの人むつごい顔しとる」と使うこともありますよ。

【讃岐弁】ちみきる

そして、「ちみきる」という讃岐弁。なかなかパンチがある音ではないでしょうか。

意味

(腕などを)つねる

「ちみきる」は、完全に共通語だと思っていました。

わたしは「つねられた」と言われても、なんか物足りません。

やっぱり「ちみきられた」と言われないと、「わ! 痛そうっ」って思えないんですよねー。

わたしにとって「つねる」は本やテレビの中でしか聞いたことのない言葉だからです。

この「ちみきる」って痛そうな音声じゃないですか(笑)? 個人的には気に入っています。

【讃岐弁】はじかい

「はじかい」という讃岐弁です。

意味

のどがかゆい、のどがイガイガする

わたしの経験では「喉がはじかい」以外、使いません。

蚊に刺されたときは「かゆい」って言いますし。

のどを取り出して、ボリボリとかきたいときにわたしは「のどがはじかい」を使わないとどうしてもしっくりきません。

わたしの中では「のどがかゆい」とか「イガイガする」なんて言葉では言い表せないんですよ!

なので、この「はじかい」に対応する共通語はない気がしますね(笑)。

【讃岐弁】手袋を履く

そして「手袋を履く」という表現もあります。

たぶん、説明をしなくても通じると思いますが、手袋をはめることです。

意味

手袋をはめる

伝わるとは思いますが、こんなふうに思われるかもしれませんね。

この人の手は手に見えるけど、前足なんやな……。

この表現は、北海道でも使うという話も聞いたことがあります。

でもなんで香川と北海道だけ? もしかするとほかの地域でも使うのかもしれませんね。

【讃岐弁】立てる

お次は「立てる」です。

「え? 普通の言葉では?」と思われるかもしれません。ところが違うのです。

香川県で使われる「立てる」は、なんと自動詞で「立つ」とまったく同じ意味です。

意味

立つ(立ち上がる)

たとえば、香川県の学校ではこんなやりとりが普通にあります。

先生、立てってもいいですか?

今は立てらないでください!

活用で言うと、「立てらない」「立てりなさい」「立てる」「立てれ!」「立てろう」です。表にしてみますね。

| 【讃岐弁】 自動詞 「立てる」 | ここで立てらないでください。 |

|---|---|

| 皆さん、立てりましょう! | |

| ここで立てるのだ。 | |

| こんな場所では立てれないよ。 | |

| みんな立てろう! | |

| 【共通語】 他動詞 「立てる」 | 棒を立てないでください。 |

| 棒を立てましょう! | |

| ここに棒を立てるのだ。 | |

| こんな場所に立てられないよ。 | |

| ここに棒を立てよう | |

| 【共通語】 自動詞 「立つ」 | ここで立たないでください。 |

| 皆さん、立ちましょう! | |

| ここで立つのだ。 | |

| こんな場所では立てないよ。 | |

| みんな立とう! |

ほら、共通語の「立てる」と活用が違うのです。

え? わかりにくい?

とにかく、普通の共通語で使う「立てる」は他動詞としか使えないのに、讃岐弁では自動詞としても使われるというわけです。

これは本当に99%の香川県民が気づいていない気がします。

その理由に香川県の公共機関などの注意書きでも「ここでは立てらないでください」と普通に使われていますよ。

県外の人が香川に来た際には注意して見てみてください!

【讃岐弁】はがい

そして、「はがい」という讃岐弁があります。

意味

腹が立つ

「腹が立つ」「ムカつく」ことを「はがい」と言います。

たぶん「歯がゆい」から来ているんだと思いますよ!

アタマに来て、興奮して「はがー!!」って言うふうによく使いますが、客観的に聞くと、音声的にかなり滑稽ですね。

でも本気で腹が立っている時に言いますので「ガハハ!!」と大笑いしてはいけません。

【讃岐弁】じゅじゅむ

そして「じゅじゅむ」という表現です。

意味

にじむ

これはすごく使用頻度が低いのですが「にじむ」という意味です。

たとえば「わ! インクがじゅじゅんできた!」という感じで使います。

でも「じゅ」っていう音声が「ジュワー」っと染みわたる雰囲気が醸しだされていていい感じじゃないですか?

まとめ

それにしても、なんで方言が出てしまうと恥ずかしいって思ってしまうんでしょうね。

よくよく考えると別に恥ずかしくないのに。

ただ、大阪弁がメディアで普通に聞こえてくるようになったお陰で、みんな、多少は方言を出すのに抵抗感がなくなってきているのではと思っています。